Postado em 29 ago 2014 No Diário do Centro do Mundo

Poucos cartunistas se deram tão bem na era da internet quanto Carlos Latuff. Bom desenhista, politicamente engajado, inteligente e rápido no gatilho, Latuff tomou posições claras e se tornou uma referência no ativismo social.

No fim dos anos 1990, ficou chocado com a situação palestina durante uma visita e passou a tê-la como inspiração principal. Com isso, ficou cada vez mais comum ver seus trabalhos reproduzidos em cartazes e faixas de manifestantes anti-guerra pelo mundo inteiro.

Nascido no Rio de Janeiro há 45 anos, vive em Porto Alegre, e foi adotado pelos gaúchos. Sente-se mais em casa ali do que no Rio, que considera uma cidade desvirtuada do que foi nos bons tempos.

Eram mais de onze da noite quando o DCM conseguiu falar com ele via vídeo-conferência. Latuff finalizava uma charge. Foi um bate papo de mais de uma hora com uma pessoa falante, animada com o trabalho e politicamente crítica.

A seguir, alguns trechos selecionados de sua entrevista.

Diário do Centro do Mundo: Você está desenhando?

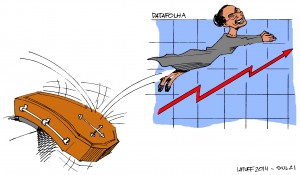

Carlos Latuff: Não, eu estava. Fiz um desenho aqui sobre a Marina, vou te mostrar (ele mostra pelo monitor a imagem abaixo).

DCM: Você acha que há uso eleitoral da morte do Eduardo Campos?

CL: Em política não tem esse papo de sentimentalismo. O negócio é que ele morreu. Houve um choque porque é uma tragédia, diferente do caso do Plínio de Arruda Sampaio. Só que na política, ainda mais em se tratando de eleições, existe a questão prática. Era de se esperar que isso acontecesse. De fato, a morte do Campos catapultou a candidatura da Marina. Na política vale o pragmatismo.

DCM: Você tem candidato?

CL: Não. Eu não me sinto representado por ninguém, mas parece que vou chegar numa situação semelhante à que me encontrei na primeira eleição entre Dilma e Serra, em que tive que escolher entre o ruim e o pior. O Serra não dá, então votei nulo no primeiro turno e no segundo, não só votei na Dilma como fiz campanha.

DCM: Quem você acha que vai ser o Serra da vez?

CL: Rapaz, o Aécio e a Marina. O Aécio é o Serra, é o tucano, é o que a gente já conhece. E a Marina representa o fundamentalismo evangélico. O sistema colocou a gente entre a cruz e a caldeirinha. Não tem muito o que fazer.

DCM: Então você não avalia bem esses 12 anos de PT?

CL: Eu poderia passar horas aqui dando a minha opinião sobre o governo do PT, mas tenho uma analogia que acho que pode sintetizar: o PT e o PSDB disputam o cargo de síndico num prédio que tem dono. Os dono não são eles, e eles não querem ser donos. Querem apenas administrar. Para administrar, precisam fazer acordos com os donos do prédio. Um administra de um jeito, outro administra de outro, mas no fim das contas são só síndicos. Quando falam que o PT está no poder, eu discordo. O PT não está no poder, o PT está no governo [ele acentua "governo"]. Para governar, precisa fazer alianças com quem está no poder. E quem chegou lá não chegou por meio do voto. Aí a gente fala de classes dominantes.

DCM: Para você, as classes dominantes são os donos do prédio?

CL: Sim, eles que são os donos do prédio. Tem até uma charge que eu fiz em que aparece um oligarca numa cadeira de engraxate, com um PT e o PSDB engraxando os sapatos, cada um de um lado. Eles diz “não briguem, meninos, ambos estão me servindo muito bem”. Então sempre vai precisar de acordos. A menos que você tivesse uma espécie de Hugo Chaves no Brasil, um sujeito que levasse sozinho todo mundo. Aí, você poderia enfrentar melhor o poder.

DCM: Você nasceu no Rio de Janeiro, certo?

CL: Sim.

DCM: Mas não mora mais lá…

CL: Estou em Porto Alegre há um ano.

DCM: Por quê você foi?

CL: Aqui tem mais qualidade de vida. Eu que nasci, fui criado e vivi no Rio de Janeiro por 45 anos não reconheço mais a cidade, não reconheço a vizinhança. Virou um Estado policial. As pessoas acompanham como têm sido as repressões aos movimentos sociais. O Rio de Janeiro, do Leonel Brizola pra cá, só desce a ladeira. Então eu sempre vim pra cá, me simpatizei muito com os gaúchos… o gaúcho não é muito parecido com o carioca.

DCM: Quais são as diferenças?

CL: Acho que o gaúcho não é tão expansivo quanto o carioca. É mais reservado em alguns aspectos. Eu gosto muito do Rio Grande do Sul. Tenho sido muito bem tratado aqui. Não me imagino voltando pro Rio de Janeiro.

DCM: O que você acha que deveria ter sido feito no Rio?

CL: Eu não sou Brizolista e nem tenho filiação partidária. Nunca tive. Mas o Brizola tinha uma perseguição com educação. Inclusive o carro chefe dele eram os CIEPs [Centro Integral de Educação Pública]. Foi o único governador que se preocupou com educação. Educação é fundamental para construir a sociedade. No segundo governo, ele teve problemas com os professores, mas mesmo assim ele foi o melhor nesse aspecto. Ele tinha como secretario da educação o Darcy Ribeiro. Aquele caminho que eles estavam trilhando estava melhor. O Brizola proibiu a polícia de chutar porta de barraco, então o acusavam erroneamente de ser conivente com a bandidagem. Hoje chutar porta de barraco é o mínimo.

DCM: Então o Brizola teria sido inimigo do Capitão Nascimento?

CL: Exatamente. O Rio de Janeiro hoje virou uma grande Tropa de Elite. O filme, inclusive, serviu para pavimentar o caminho para as UPPs. É de uma propaganda fascista tão clara que é incrível. E funcionou muito bem para vender a UPP como solução para a criminalidade nas favelas.

DCM: E a Palestina? O seu trabalho tem sido muito usado como bandeira da causa. Como você vê isso?

CL: Como artista é muito gratificante ver a arte transcendendo o papel editorial. Quando ele sai das páginas do jornal e ganha as ruas, ele já subverteu esse papel, se tornou um instrumento de luta para aquele povo. Isso me deixa feliz, mas eu ficaria mais feliz se ela pudesse impedir o massacre e não apenas denunciá-lo. Mas eu como artista não tenho esse poder. Quem tem, não o faz. Infelizmente, a arma que eu tenho é essa.

DCM: Por quê você adotou a Palestina como mote principal da sua obra nessa última fase?

CL: Eu estive lá em 1998, e quando você é testemunha ocular de uma situação, tem mais condição de abraçar à causa. A experiência pessoal é diferente. Eu passei 15 dias na Cisjordânia e pude ver exatamente como os palestinos viviam. E decidi apoiá-los através da arte.

DCM: Você voltou pra lá depois?

CL: Não, não posso. Se eu voltar para lá agora, com sorte me mandam de volta. Não há como entrar na Palestina, com exceção de Gaza que faz fronteira com o Egito. Eles não tem controle sobre as próprias fronteiras, não há um Estado. A autoridade palestina é uma piada. Quem tem autonomia realmente é Gaza. A Cisjordânia é toda cheia de muros, check-points, patrulhas. Eles não têm autonomia, então para entrar no território palestino, você precisa da autorização de Israel. Eu tenho uma amiga chilena com descendência palestina que está na Jordânia. Ela tentou entrar em Israel. Passou por três checagens, com perguntas de perfil racial. Eles te perguntam “esse sobrenome é de que origem?”, “de onde é seu pai?”, “você é palestina?” Então se desenham o perfil de um árabe, já partem do pressuposto que há um problema. Ela ficou mais de 10 horas num cubículo sem água e sem comida, e depois foi mandada embora. No meu caso, não vão nem perguntar.

DCM: Como você imagina que a coisa está lá hoje, mais de 15 anos depois?

CL: Muito pior.

DCM: Você fantasia o estado das coisas?

CL: Se você pegar o mapa de 1948 pra cá, vê que o território palestino diminui a cada dia. O governo de Israel sempre fala em acordo de paz. Enquanto eles dizem isso, vão construindo assentamentos e roubando o território palestino. Hoje tem o muro que não tinha quando eu estive lá. Tem também a divisão de Gaza e Cisjordânia, que não tinha. E a autoridade palestina também não ajuda, é um fantoche.

DCM: Como você vê o Hamas?

CL: O Hamas é, querendo ou não, governo. Se referir a eles como grupo terrorista aborta qualquer possibilidade de diálogo. Eu costumo dizer que Israel não tem moral para falar de terrorismo, já que seu Estado foi fundado sob terrorismo. Existiam basicamente três grupos judaicos criados antes de 1948 que aterrorizavam a população local. O primeiro caminhão-bomba detonado no Oriente Médio foi desses grupos. O termo terrorismo é muito flexível. Os alemães chamavam as guerrilhas francesas de terroristas na segunda guerra. Os movimentos armados no Brasil contra a ditadura eram chamados de terroristas.

DCM: Tem gente até hoje que diz que a Dilma foi terrorista…

CL: Sim. Mas, então, o Hamas foi eleito em 2007, só que Israel, a Europa e os EUA não reconheceram, então isolaram o grupo. Israel é o irmãozinho folgado porque tem o irmãozão, os EUA. Nada passa contra Israel no conselho de segurança da ONU. Nunca teve investigação por crimes de guerra em Israel. Já teve em Ruanda, na Bósnia, mas nunca em Israel.

.jpg)